|

Suchen und finden von geeigneten

Partnern

von Andreas R. J. Schnee-Gronauer

Im enger gewordenen Markt wächst

gerade für Kanzleigründer und kleine Kanzleien die

Notwendigkeit zur Kooperation. Doch vor der erfolgreichen

Zusammenarbeit stehen einige Hürden; die richtige Herangehensweise

schützt vor Fehlern. Geänderte Fassung eines Beitrags

in der advo.net vom März 2000.

Veränderte Situation...

Die Situation für Anwälte

ist grundlegend anders als noch vor fünfzehn Jahren,

als nicht einmal halb so viele Rechtsanwälte in Deutschland

zugelassen waren.

Steigende Konkurrenz, Kostendruck

und nicht zuletzt geänderte Anforderungen der Mandanten

beschreiben die Rahmenbedingungen.

Für Kanzleigründer ist

ein Hauptproblem, überhaupt Mandate zu bekommen. Aber

auch etablierte kleinere und mittlere Kanzleien kämpfen

damit, dass sie ihre Mandanten mehr und mehr an die größeren

Kanzleien verlieren, die einen umfassenden Service bieten

und die Aura größerer Expertise genießen.

Um in diesem Umfeld Erfolg zu

haben, muss der Anwalt seine Kanzlei als Unternehmen begreifen

und sich verstärkt mit Fragen der strategischen Ausrichtung

auseinandersetzen.

Erfolgversprechende Strategien

sind die Spezialisierung und Professionalisierung sowie eine

konsequente Ausrichtung am Mandantennutzen. Aber auch die

Fähigkeit, einen Service ohne regionale oder nationale

Beschränkungen anzubieten, wird vom Markt honoriert.

Die gewählte Strategie muss schließlich in einer

einheitlichen Marktkommunikation zum Ausdruck kommen.

...neue

Wege?

Einzelanwälte oder kleinere

Kanzleien stoßen schnell an Ihre Grenzen, wenn es darum

geht, auf die geänderten Anforderungen zu reagieren.

Die Vorteile einer Zusammenarbeit

mit anderen liegen auf der Hand: die arbeits- und finanzielle

Belastung kann auf mehrere Schultern verteilt werden, unterschiedliche

fachliche und persönliche Fähigkeiten ergänzen

sich und nicht zuletzt sinken die Kosten, da Ressourcen gemeinsam

genutzt werden.

Gleichwohl werden die meisten

Kanzleien als Einzelunternehmen gegründet. Auch die Aufnahme

von Partnern in bestehende Kanzleien erfolgt oft nur zögerlich.

Neben der Angst vor dem Verlust

der eigenen Unabhängigkeit dürften auch praktische

Gründe die Ursache hierfür sein: Der Prozess der

Partnersuche und -auswahl ist mit Unsicherheiten verbunden

und mit Arbeit, die neben dem Tagesgeschäft erledigt

werden muss. Diese Mühen werden zu oft höher bewertet

als der in der Zukunft liegende mögliche Nutzen.

Doch auch wenn es ohne zusätzliche

Anstrengungen nicht geht, lässt sich das Risiko eines

Fehlgriffs bei der Partnerwahl durch ein systematisches Vorgehen

in der Planungs- und Umsetzungsphase deutlich verringern.

Wünsche

& Hoffnungen

Am Anfang der Überlegungen

für und wider eine Partnerschaft steht die Frage, welche

Ziele (mit dieser) überhaupt erreicht werden sollen.

Diese können unterschiedlichster

Natur sein. In Frage kommen z.B. die Ausweitung des lokalen

Aktionsradius ebenso wie das Sammeln von finanziellen Mitteln

für Investitionen oder Marketingmaßnahmen.

Um die jeweiligen Ziele möglichst

genau zu definieren und nicht bloße Selbstverständlichkeiten

anzuführen, muss zuerst die eigene Position sorgfältig

analysiert werden. Für eine realistische Einschätzung

muss eine Reihe von Fragen beantwortet werden:

Wo liegen die eigenen Stärken

und Schwächen und wie ist die eigene Kanzlei im Markt

positioniert? In welchen Geschäftsfeldern sind die Mandanten

angesiedelt? Wie lange bestehen die Mandatsbeziehungen bereits

und sind diese Beziehungen an bestimmte Personen gebunden?

Welchen Ruf genießt die eigene Kanzlei? Welche Entwicklungen

gibt es im relevanten Anwaltsmarkt, die sich auf die eigene

Situation auswirken können? ...

Neben der Analyse der Ausgangs-

und Zielsituation der Kanzlei und der eigenen Stellung im

Markt muss auch das Profil der eigenen Persönlichkeit

untersucht werden. Gerade das Zusammenspiel der Persönlichkeitsstrukturen

der Partner ist für das Gelingen oder Scheitern einer

Kooperation verantwortlich. Außerdem bestimmt die Persönlichkeit

die Art und Weise des persönlichen Umgangs mit anderen

- und unter Partnern sollte die Chemie stimmen!

Die Erarbeitung des Persönlichkeitsprofils

ermöglicht es, eigene Stärken und Schwächen

herauszufinden und die Beschreibung einer sinnvollen Ergänzung

zu den eigenen Fähigkeiten zu erarbeiten.

Hier kommen besonders Aspekte

wie das eigene Kommunikationsverhalten, die Arbeitsweise oder

Risikoneigung zum Tragen. Für diese ebenso schwierige

wie wichtige Beurteilung ist es hilfreich, auf die Erkenntnisse

der Gehirnforschung zurückzugreifen, die - stark vereinfacht

- rechtshirnige und linkshirnige Persönlichkeitsmerkmale

unterscheidet.

Das linke Hirn arbeitet wortbasiert.

Ihm werden Eigenschaften wie lineares, strukturiertes Vorgehen,

detailgetreues Arbeiten und kausale Denkweise sowie die Kontrolle

von Zeit zugeordnet.

Anders das rechte Hirn: es arbeitet

bildorientiert, nicht kausal, sondern in Regelkreisen und

Wechselwirkungen, es ist meist intuitiver und für den

Gesamtüberblick zuständig. Dem rechten Denken werden

auch kommunikative Fähigkeiten und das Empfinden von

Stimmungen zugesprochen.

Jede Persönlichkeit ist eine

Mischung aus rechts- und linkshirnigen Denk- und Verhaltensweisen,

die erfasst werden müssen. Dabei ist es hilfreich, standardisierte

Tests zu verwenden und Vertraute zu Rate zu ziehen, die nicht

davor zurückschrecken, die eigene Selbsteinschätzung

zu korrigieren.

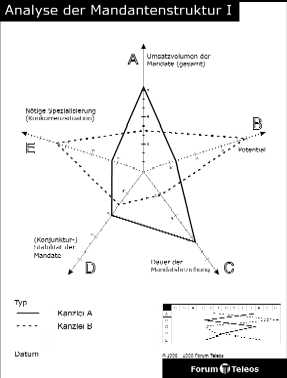

Um das eigene Markt- und Persönlichkeitsprofil

besser strukturieren und auswerten zu können, empfiehlt

es sich, die Ergebnisse zu visualisieren. Hierfür steht

eine Vielzahl von differenzierten Instrumenten zur Auswahl.

Die meisten relevanten Ergebnisse lassen sich jedoch zufriedenstellend

darstellen, indem Gegensatzpaare oder Attribute auf Achsen

dargestellt und diese dann gegenübergestellt werden

(siehe auch Abbildung 1 am Ende).

Wilde Ehe

oder Hochzeit?

Die Möglichkeiten, eine Zusammenarbeit

im konkreten Fall rechtlich einzubetten und zu organisieren,

sind mannigfaltig und reichen von einem gemeinsamen Unternehmen

bis zu einer eher losen Kooperation in einem Netzwerk.

Für das gemeinsame Anwaltsunternehmen

ist der gesellschaftsrechtliche Rahmen durch die zur Verfügung

stehenden Rechtsformen BGB-Gesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft

und GmbH vorgegeben. Die Vorteile eines gemeinsamen Unternehmens

liegen in der Geschlossenheit des Auftritts, der vergleichsweise

unproblematischen Bündelung von Ressourcen und der (relativ)

schnellen Entscheidungsfindung durch das Leitungsgremium.

In Mode gekommen ist der Zusammenschluss

rechtlich selbständiger Einheiten in mehr oder weniger

engen Kanzleinetzwerken. Dabei sind im wesentlichen die Zusammenschlüsse

kleinerer und mittlerer Kanzleien und die Allianzen der Großkanzleien

- die sich auch als Association, Conference oder Group bezeichnen

- zu unterscheiden.

Die Netzwerke, in denen sich kleine

und mittlere Kanzleien zusammenschließen sind zumeist

auf Dauer angelegt und als EWIV organisiert. Die Partner wollen

ihre Unabhängigkeit behalten; die gemeinsame Dachorganisation

soll durch gemeinsames Marketing eine gewisse Marktpräsenz

gewährleisten. Durch Mandatsüberweisungen können

auch größere oder grenzüberschreitende Mandate

im Netzwerk gehalten werden. Der wesentliche Vorteil, der

EWIV gegenüber den Anwaltsunternehmen besteht in der

Option, gemeinsam mit anderen Berufsgruppen wie Ärzten

oder Architekten Beratungsleistungen erbringen zu können

- auch wenn dieses Potenzial bislang noch nicht oft genutzt

wird.

Hingegen haben die Netzwerke der

Großkanzleien eine andere Zielrichtung: Es sind Heiratsmärkte,

auf denen die Partner vor einer angestrebten Fusion im Netzwerk

prüfen, ob die Chemie stimmt. Die Zielrichtung heißt

hier voller Zusammenschluss, die Alternative Auflösung

der Kooperation.

Die Vorteile beider Arten von

Netzwerken sind die Offenheit für die Einbeziehung neuer

Partner sowie die Stabilität beim Ausscheiden von Netzwerkpartnern.

Anders als bei Unternehmen, in denen eine Strukturorientierung

dominiert, steht in Netzen die Orientierung an Prozessen (Aufgaben)

im Vordergrund. Die heterarchische Struktur kommt ohne große

Linienfunktionen aus und bietet die Möglichkeit zur Selbstorganisation

von Teilaufgaben. Auch die Verknüpfung von lokaler und

globaler Handlungsebene und der damit einhergehende engere

Kontakt zum Mandanten gilt als Vorteil eines Netzwerks.

Den genannten Vorteilen stehen

jedoch auch gewichtige Nachteile gegenüber, die in der

Schwierigkeit der Steuerung von Netzwerken liegen. Es ist

ein relativ hoher Kommunikationsaufwand nötig und besonders

aufgrund der Verlangsamung von Entscheidungsprozessen können

Tendenzen zur Erstarrung und Verfestigung die Weiterentwicklung

bremsen. Zudem ist es schwierig, in solch losen Verbindungen

die gleiche Schlagkraft und Entschlossenheit zu zeigen, wie

dies homogene Großunternehmen können. Nicht zuletzt

ist auch die Gewährleistung eines einheitlichen Qualitätsmaßstabs

der Netzwerkpartner problematisch.

So wie die beschriebenen Zusammenschlüsse

im mittleren und großen Rahmen funktionieren, lassen

sie sich natürlich auch im Kleinen umsetzen. Einzelne

selbständige Rechtsanwälte können sich zusammenschließen

um beispielsweise Schreibkräfte besser auszulasten oder

bei Abwesenheit das Telefon weiterleiten zu lassen. Doch nach

wie vor ist diese Form der Zusammenarbeit - wohl auch aus

Konkurrenzgründen - vergleichsweise selten.

Ein solches Netzwerk in räumlicher

Einheit ist die Bürogemeinschaft: Die Mitarbeiter und

Fazilitäten werden gemeinsam genutzt, die Kosten geteilt.

Allerdings fehlt die für Netzwerke typische gemeinsame

Strategie oder gar Vision, die oft auch in einem gemeinsamen

Außenauftritt zum Ausdruck kommt.

Häufig wird die Fusion oder

das gemeinsame Anwaltsunternehmen als der "Königsweg"

der wirtschaftlichen Betätigung angesehen. Aus dem Blickwinkel

der Marktkommunikation scheint dies aufgrund des einheitlichen

Auftritts und der Marktpräsenz folgerichtig zu sein.

Aber aus Organisations- und Kostensicht muss dies nicht zwingend

zutreffen.

Die Integration macht nur Sinn,

wenn durch sie die Leistung effizienter erbracht werden kann

als durch selbständige Einheiten, also wenn die Transaktionskosten

sinken. Dies ist schon wegen der verbesserten technischen

Unterstützung des Informationsflusses nicht mehr zwangsläufig

der Fall.

In jedem Fall empfiehlt sich eine

detaillierte Analyse, die zeigt, welche der Kooperationsformen

das Erreichen der gesetzten Ziele ermöglicht. Die in

concreto zu erwartenden Synergieeffekt sollten hierbei klar

formuliert und beziffert werden.

Traumpartner

Wenn die Erwartungen an die Zusammenarbeit

und die angestrebte Kooperationsform fest umrissen sind, muss

im nächsten Schritt ein möglichst genaues Profil

des Wunschpartners entworfen werden.

Dabei bietet es sich an, auf die

erarbeitete Selbstanalyse zurückzugreifen. Sie zeigt

schnell, welche Fähigkeiten und Eigenschaften ein Partner

haben muss, um die eigenen Fähigkeiten und Leistungen

synergetisch zu ergänzen.

In fachlicher Hinsicht ist die

Entscheidung regelmäßig unproblematisch und folgt

aus der strategischen Ausrichtung. Neben reinen Anwaltszusammenschlüssen

bieten interdisziplinäre Partnerschaften - z.B. mit Steuerberatern

und Wirtschaftsprüfern, aber auch mit anderen Freiberuflern

wie Ingenieuren oder Psychologen - Möglichkeiten, ein

eigenständiges Angebot zu entwickeln und sich von der

Konkurrenz abzugrenzen.

Schwieriger als die fachliche

ist indes die persönliche Komponente: Allgemein gilt,

je ähnlicher die Persönlichkeitsprofile sind, desto

weniger Energie muss für die Überwindung von unterschiedlichen

Denk- und Kommunikationsweisen aufgebracht werden und umso

geringer ist auch die Gefahr, durch Spannungen und Differenzen

die Partnerschaft zu belasten.

Die Kehrseite der Medaille ist,

dass bei ähnlichen Partnern die möglichen Synergieeffekte

weniger groß sind. Oftmals bietet gerade das Zusammenwirken

ganz unterschiedlicher Persönlichkeiten große Vorteile

beispielsweise im Umgang mit Mandanten oder bei Verhandlungen.

Aufgabe der Partnerwahl ist es,

dieses Spannungsverhältnis zwischen Energie und Harmonie

möglichst optimal auszutarieren.

Die Partner müssen ihre Unterschiedlichkeit

als Chance für ihren beruflichen Erfolg erkennen und

sich gleichzeitig der aus der Unterschiedlichkeit resultierenden

Risiken bewusst sein.

Eine funktionale Verteilung der

Aufgaben ist ebenfalls sinnvoll. Wichtig ist dabei die Erkenntnis,

dass jeder "seine" Arbeitsweise nur deshalb optimieren

kann, weil der Partner ihm jeweils den Rücken frei hält.

Letztlich müssen die strategischen

Ziele, das Auftreten am Markt, das angestrebte Image und die

Marktkommunikation zusammen erarbeitet werden. Schließen

sich Kanzleigründer zusammen, so sind die zuletzt genannten

Überlegungen relativ leicht umzusetzen. Schwieriger ist

dies für bereits bestehende und am Markt tätige

Kanzleien, die dabei ihr jeweiliges Image und die vorhandenen

Ansätze der Marktkommunikation aufeinander abstimmen

müssen.

Brautschau

Wenn das Idealbild feststeht,

beginnt die Suchphase.

Da Kooperationswünsche selten

öffentlich kundgetan werden, dauert es oft lange, bis

potentielle Partner gefunden werden.

Eine Möglichkeit ist, z.B.

auf Fortbildungsveranstaltungen die Augen und Ohren offen

zu halten und/oder informelle Kanäle zu nutzen. Die Nachteile

dieser "Methode" sind, dass nur ein kleiner Teil

der Interessierten angesprochen werden kann - und nicht unbedingt

die am besten Geeigneten.

Auch die Suche über Anzeigen

in Tageszeitungen und Fachzeitschriften birgt diesen Nachteil,

zudem sind damit zum Teil relativ hohe Kosten verbunden.

Die Möglichkeiten, welche

die neuen Medien bieten, sind noch lange nicht ausgeschöpft.

Angebote wie die InternetKooperationsbörse von juracafe.de

(erreichbar hier)

stellen sicher erst den Anfang dar.

Um den Auswahlprozess effizient

zu gestalten und möglichst schnell zu klären, ob

es lohnt, sich mit einem potentiellen Partner näher zu

beschäftigen, ist es sinnvoll, ein Bewertungsraster zu

entwickeln.

Um die Beurteilung zunächst

von subjektiven Einflüssen freizuhalten, müssen

die Partner hinsichtlich der wirtschaftlichen und persönlichen

Strategie nach den gleichen, oben angesprochenen, Kriterien

bewertet werden. Nur so ist es möglich zu beurteilen,

wie weit der Partner die definierten Anforderungen an einen

Wunschpartner erfüllt. Auch ein sinnvoller Vergleich

unterschiedlicher Alternativen ist anders nicht möglich.

In Abbildung 1 am Ende ist

beispielhaft das Ergebnis der Bewertung des Mandantenpotentials

zweier Kanzleien wiedergegeben. Die Mandanten von Kanzlei

A sind hauptsächlich Mittelständler aus traditionellen

Branchen; Kanzlei B ist auf Internetrecht spezialisiert und

betreut hauptsächlich Start-Up's.

Finden sich Kooperationspartner,

die sich ergänzen, sollten sie einander in ersten Gesprächen

kennen lernen und ihre Interessen, Schwerpunkte und Ziele

austauschen.

Um in diesen Gespräche keine

wichtige Aspekte nicht zu vergessen, ist es hilfreich im Vorfeld

über die wichtigsten Punkte eine Checkliste aufzustellen.

Auf diese Weise kann erörtert werden, welche Partner

gemeinsame Ziele verfolgen und ob eine Kooperation auch in

dieser Hinsicht erfolgversprechend ist.

Aufgebot & Ehevertrag

Juristen denken schon qua Ausbildung

in Ansprüchen und neigen dazu, nicht einklagbare Dinge

kaum zu bedenken und nicht zu erwähnen.

Bevor Rechte und Pflichten der

Parteien definiert werden, sollte aber die künftige Zusammenarbeit

im Hinblick auf etwaige Risikofaktoren durchleuchtet werden.

Als besonders effizientes Mittel

haben sich dabei "Planspiele" erwiesen, wie sie

beispielsweise von Forum Teleos entwickelt und eingesetzt

werden. Dabei wird die künftige Zusammenarbeit simuliert,

besonders problemträchtige Situationen können so

systematisch aufgespürt werden.

Die bei der Risikoanalyse zutage

getretenen "Knackpunkte" müssen nun unter die

Lupe genommen werden: Woraus resultieren die Probleme genau?

Welche Folgen sind zu erwarten und welche Vermeidungsstrategien

lassen sich daraus ableiten?

Die dabei erarbeiteten Erkenntnisse

und Ergebnisse können nun in das Vertrags- und Regelwerk

einfließen. Diese "Agenda" sollte nicht nur

rein rechtliche Regelungen enthalten, sondern auch Fragen

der Organisation der Zusammenarbeit und des Informationsmanagements

behandeln.

Hierzu gehört beispielsweise

die Aufgabenverteilung festzulegen, die den Stärken der

Partner gerecht wird. So kann in einer Kanzlei der kommunikativere

der Partner im Schwerpunkt die Mandantenakquise übernehmen,

während der logisch orientiertere die Bearbeitung komplexer

Rechtsfälle oder die Organisation der DV übernimmt.

Auf keinen Fall fehlen dürfen

Regeln über das Kommunikationsverhalten und eine Vereinbarung

über Lösungsstrategien. Besonders sinnvoll ist es,

ein "Frühwarnsystem" zu installieren, dass

es den Partnern ermöglicht, Fehlentwicklungen zu erkennen

und frühzeitig darauf reagieren zu können.

Einen wichtigen Teil stellen auch

die Regeln zur Integration etwa vorhandener Mitarbeiter dar.

Schließlich empfiehlt es

sich bereits zu diesem Zeitpunkt, wenn die Partner einander

(noch) hold sind, Regeln für den Fall des Scheitern zu

vereinbaren. Auch, wenn in der freudigen Erwartung der Zusammenarbeit

niemand daran denken mag.

Kaum sind die Flitterwochen vorüber,

zeigt sich wie gut die Zusammenarbeit vorbereitet wurde. Oft

bringt der Alltag erste Probleme zutage, sobald die Arbeitsbelastung

ansteigt oder ernste Entscheidungen anstehen.

Es zeigt sich, dass die weitaus

meisten Probleme durch schwaches Kommunikationsverhalten verursacht

werden - Partnerschaft kann also im wesentlichen als kommunikative

Aufgabe verstanden werden.

Gleichwohl wird der Kommunikation

selbst kaum Beachtung geschenkt. Unterschiedliche Kommunikationsmuster

und -gewohnheiten erschweren zudem für die Beteiligten

oft das Erkennen von Problemen.

Es ist hilfreich, die Kommunikationssituation

von Anfang an offen zu gestalten und zu beobachten, auf welchen

Ebenen neben der Sachebene weitere Informationen ausgetauscht

werden. Fälle dieser "unsachlichen" Kommunikation

sind das oft unbewusste Formulieren versteckter Appelle oder

die Argumentation über die Beziehungsebene.

Um solche Kommunikationsmuster

aufzubrechen, sollte zunächst über die Kommunikation

selbst und deren Wirkungen auf die Partner gesprochen werden

(sog. Metakommunikation). Gegebenenfalls kann es auch in dieser

Phase sinnvoll sein, einen Mittler einzuschalten, dem beide

Seiten vertrauen.

Fazit

Unternehmerische Kooperationen

bieten viele Chancen. In Komplexität und emotionaler

Involvierung unterscheiden sie sich jedoch nicht von persönlichen

Partnerschaften. Die Kernpunkte des oben beschriebenen systematischen

Vorgehens bei der Partnerwahl sind in Abbildung 2 dargestellt.

Aber die Zusammenarbeit besteht

natürlich nicht nur in Schwierigkeiten und Beziehungsproblemen,

sondern vielmehr in der Freude über gemeinsam erreichte

dErfolge und Ziele - dafür lohnt sich der Weg!

Abbildung 1:

[Auf die Abbildung klicken um das Bild als gezippte Datei

in besserer Qualität herunterzuladen]

Abbildung 2:

[Auf die Abbildung klicken um

das Bild als gezippte Datei in besserer Qualität herunterzuladen]

Zur

Kooperationsbörse

Diplom-Ökonom und Jurist Andreas R. J. Schnee-Gronauer

ist geschäftsführender Gesellschafter von Schnee.Gronauer

& Partner, Beratung für Strategie, Vermarktung und

Projektmanagement. An den Universitäten Hildesheim und

Hagen hat er einen Lehrauftrag für Unternehmensgründungen.

web: www.sgup.de

eMail: asg@sgup.de

|